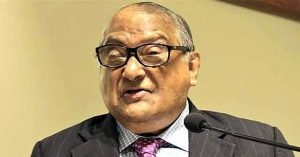

আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়ঃ “অর্থনৈতিক মানুষ” ও মানুষ হিসাবে অর্থনীতিবিদ। এটি জনাব আকবর আলি খান এর বহুল-পঠিত একটি প্রবন্ধ। আকবর আলি খান (১৯৪৪ – ৮ সেপ্টেম্বর ২০২২) ছিলেন একজন বাংলাদেশি সরকারি আমলা, অর্থনীতিবিদ এবং শিক্ষাবিদ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি হবিগঞ্জের মহুকুমা প্রশাসক বা এসডিও ছিলেন এবং যুদ্ধকালীন সক্রিয়ভাবে মুজিবনগর সরকারের সাথে কাজ করেন।

“অর্থনৈতিক মানুষ” ও মানুষ হিসাবে অর্থনীতিবিদ

কেতাবী সংজ্ঞার বাইরে সাধারণ মানুষের কাছে প্রতিটি পেশারই একটি ভাবমূর্তি রয়েছে । অনেক সময় এ ভাবমূর্তি বহুলপ্রচারিত চুটকিতে ফুটে উঠেছে। অবশ্যই এ সব ভাবমূর্তি নিখুঁত ও বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তবু জনপ্রিয় চুটকির মধ্যেই বিভিন্ন পেশার দুর্বলতাসমূহ অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি :

- সমাজতত্ত্ববিদ (sociologist) হচ্ছেন এমন এক ব্যক্তি যিনি কোন অপরাধ ঘটলে অপরাধী ছাড়া আর সকলের দায়িত্ব খুঁজে বেড়ান।

- সাংবাদিক হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি নিজে যা বোঝেন না তা সবাইকে বুঝিয়ে বেড়ান।

- দার্শনিক হলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি সমাধানহীন সমস্যার দুর্বোধ্য ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন।

- রাজনীতিবিদ হলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি সারা দুনিয়াকে পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেন অথচ নিজের খাসলত এক চুলও পরিবর্তন করেন না ।

- কুটনীতিবিদ হলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি কিছু না বলে কথা বলতে পারেন ।

গণিতের পরিশুদ্ধ পরিবেশে লালিত অর্থনীতিবিদগণ তাঁদের শাস্ত্রকে “সমাজবিজ্ঞানের রানী” বলে দাবি করে থাকেন। তবু জনমনে অর্থনীতির প্রকৃত ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন রয়েছে। উনিশ শতকে ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদদের নৈরাশ্যজনক ভবিষ্যদ্বাণীতে হতাশ হয়ে ঐতিহাসিক কার্লাইল অর্থনীতির নাম দিয়েছিলেন “হতাশাবাদী বিজ্ঞান” (dismal science)। প্রখ্যাত চিত্রসমালোচক জন রাসকিন অর্থনীতিকে “জারজ বিজ্ঞান” (bastard science) বলে আখ্যায়িত করেন ।

কবি রবার্ট সাউদির মতে অর্থনীতি হল একটি মেকি বিজ্ঞান (pseudo science)। টমাস আর্নল্ড অর্থনীতিবিদদের এক চোখো প্রাণী’ রূপে চিহ্নিত করেছিলেন। মানুষের স্বার্থ নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মাতামাতি দেখে কার্লাইল এক পর্যায়ে অর্থনীতিকে “শুয়রের দর্শন” (pig philosophy) খেতাব দেন।

অর্থনীতির সমালোচকগণ শুধু অর্থনীতিবিদদের স্বার্থপরতা ও হতাশা নিয়েই ক্ষুব্ধ নন; তাঁরা মনে করেন যে, অর্থনীতিবিদগণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট মতামত এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। জর্জ বার্নাড শ তাই লিখেছেন “If all economists were laid end to end, they would not reach a conclusion. ” ( এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে সকল অর্থনীতিদিকে বিছিয়ে দিলেও কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে না।)

অর্থনীতিবিদগণ অবশ্য স্বীকার করেন যে, অর্থনীতি একটি জটিল বিষয়। তবে এ জটিলতা অর্থনীতিবিদরা সৃষ্টি করেননি।

অর্থনীতির উপজীব্য বিষয় হল মানুষের জীবন। মানুষ অত্যন্ত জটিল প্রাণী, বিচিত্র তার জীবন। তার কার্যকলাপ সাধারণ সূত্রের মধ্যে ধরে রাখা সম্ভব নয়। জনৈক রসিক যথার্থই বলেছেন, প্রতিটি মানুষের চরিত্রের একটি নয়, তিনটি রূপ রয়েছে — একটি রূপ তিনি বাইরে দেখান, একটি রূপ তাঁর আসল চরিত্র, আরেকটি রূপ হল তিনি নিজে তাঁর চরিত্র সম্পর্কে যা ভাবেন। জটিল মানুষকে অর্থনীতিবিদগণ সরলীকরণ করেছেন। অর্থনৈতিক তত্ত্বের ভিত্তি সকল ধরনের মানুষ নয়, এর মৌল উপাদান হল “অর্থনৈতিক মানুষ”।

অর্থনীতিবিদদের বক্তব্য হল, সকল মানুষ অর্থনৈতিক মানুষ না হলেও, বেশির ভাগ মানুষেরই আচরণ অর্থনৈতিক মানুষের মত। তাই একটি অর্থনৈতিক মানুষের আচরণ হতেই অর্থনীতির কুশীলবদের সামগ্রিক আচরণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব।

“অর্থনৈতিক মানুষ” সম্পর্কে বিমূর্ত ধারণাটির জন্ম ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এর প্রধান প্রবক্তা ছিলেন জন স্টুয়ার্ট মিল। মিলের লেখাতে “অর্থনৈতিক মানুষ” অভিব্যক্তিটি সরাসরি ব্যবহৃত হয়নি। তবু “অর্থনৈতিক মানুষ” সম্পর্কে ধারণাটি তাঁর লেখাতে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। “অর্থনৈতিক মানুষ” অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করেন মিলের সমালোচকরা, মিল নিজে নয়। মিল মানুষের জটিলতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন।।তিনি অর্থনীতিকে “রাজনৈতিক অর্থনীতি” আখ্যায়িত করেছিলেন। মিল মনে করতেন। যে, রাজনৈতিক অর্থনীতি মানুষের জীবনের সামগ্রিক সত্তার ব্যাখ্যা করে না।

মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের মধ্যে এর চৌহদ্দি সীমিত। কাজেই অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের জন্য মানুষের খণ্ডিত সংজ্ঞাই যথেষ্ট। মিল জানতেন যে, মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা অত্যন্ত নিবিড়। কিন্তু সকল উপাদানের অবদান একত্রে নির্ণয় করা সহজ নয়। উপরন্তু সকল আচরণে সব সামাজিক উপাদানই সক্রিয় থাকে না। কাজেই স্বল্প সংখ্যক উপাদান নিয়ে অর্থনৈতিক জীবন বিশ্লেষণ শুরু করা যেতে পারে। যদি নির্দিষ্ট উপাদানসমূহের প্রভাব অন্য কিছু ছাপিয়ে যায় তবে ঐ সব বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী উপাদানসমূহ চিহ্নিত করে তাদের প্রভাব স্বতন্ত্রভাবে মূল্যায়ন করতে হবে।

মিলের “অর্থনৈতিক মানুষ” ধারণার মূল যুক্তি দার্শনিক নয়; এ ধরনের পূর্ব- অনুমান বিশ্লেষণের জন্য সুবিধাজনক। এ ধরনের বিশ্লেষণে কিছুটা ত্রুটি থাকলেও বিশৃঙ্খলাকারী কারণসমূহ (disturbing cause) চিহ্নিত করে ধীরে ধীরে এ সব বিশ্লেষণকে পূর্ণাঙ্গ ও অধিকতর বাস্তব করা সম্ভব হবে। মিলের বক্তব্য হল, সব কিছু একবারে জানা সম্ভব না হলেও আমরা আস্তে আস্তে জ্ঞান অর্জন করে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের পথে এগিয়ে যেতে পারি।

মিলের লেখাতে “অর্থনৈতিক মানুষের” দুটো রূপ দেখা যায়। একটি সংকীর্ণ, অপরটি ব্যাপক। অবশ্য পরবর্তীকালে নবাধ্রুপদী অর্থনীতিবিদগণ এ দুটো সংজ্ঞার একটিও গ্রহণ করেনি, নব্যধ্রুপদী অর্থনীতিবিদরা অর্থনৈতিক মানুষের একটি তৃতীয় সংজ্ঞা তুলে ধরেন।

সংকীর্ণ অর্থে “অর্থনৈতিক মানুষ” একটি লোভী প্রাণী । এর জীবনের একমাত্র ব্রত হল, যে কোন উপায়ে অধিকতর সম্পদ কুক্ষিগত করা। আপাতদৃষ্টিতে এ ধরনের ধারণা অত্যন্ত স্থুল। তবু এ ধারণারও একটি দার্শনিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। ফ্রাঙ্ক বুখম্যান (Frank Buchman) যথার্থই বলেছেন, “There is enough in the world for everyone’s needs but not enough for everyone’s greed.” (পৃথিবীর সকলের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট সম্পদ রয়েছে, কিন্তু সকলের লোভ মেটানোর মত যথেষ্ট। সম্পদ নেই।) অর্থনীতির মূল সমস্যা হল সম্পদের অপ্রতুলতা। মানুষের লোভ সম্পদের সঙ্কট আরও প্রকট করে তুলেছে।

কাজেই মানুষকে লোভী হিসাবে চিহ্নিত করা হলে সম্পদের সঙ্কট আরও নাটকীয়ভাবে ফুটে ওঠে। নিষ্কাম পরার্থপরদের ফেরেশতাগণ পছন্দ করতে পারেন, কিন্তু অর্থনীতিবিদরা তাদের বিশ্বাস করেন না। সংকীর্ণ “অর্থনৈতিক মানুষ” আদলের সমালোচকরা ঠিকই বলে থাকেন যে অধিকাংশ মানুষই সম্পূর্ণ পরোপকারী বা সম্পূর্ণ স্বার্থান্বেষী নয়। লালসা আর পরার্থপরতা এই দুই মেরুর মধ্যে সাধারণ মানুষ দোদুল্যমান; তাঁকে সাদা অথবা কালো রঙে চিহ্নিত করা যাবে না। অর্থগৃধনু মানুষের ধারণা রূপকথার রাজা মাইডাসের মতই অলীক।

মিল “অর্থনৈতিক মানুষ”-এর সংকীর্ণ সংজ্ঞার অসারতা উপলব্ধি করেন। তাই তিনি অর্থনৈতিক মানুষের একটি ব্যাপক সংজ্ঞা উপস্থাপন করেন। মিলের ব্যাপক সংজ্ঞায় ”অর্থনৈতিক মানুষ” চারটি তাড়নায় পরিচালিত। “অর্থনৈতিক মানুষ” অবশ্যই অর্থলোভী। কিন্তু উপার্জন ছাড়া তার আরও লক্ষ্য রয়েছে। “অর্থনৈতিক মানুষ” শ্রমের চেয়ে অবসর পছন্দ করে। তাই সে কম কাজ করতে চায়। “অর্থনৈতিক মানুষ” ভবিষ্যতের চেয়ে বর্তমানকে পছন্দ করে।

কাজেই সম্ভব হলে সে ভবিষ্যতের জন্য অর্থ না জমিয়ে বর্তমান সময়ে ভোগ ও বিলাসিতা করতে চায়। সবশেষে “অর্থনৈতিক মানুষ”-এর রয়েছে সন্তান উৎপাদনের জৈব তাড়না। মিল মনে করেন যে, তাঁর অর্থনৈতিক মানুষের ব্যাপকতর সংজ্ঞার ভিত্তিতে অর্থনীতির বাস্তব বিশ্লেষণ সম্ভব। সমাজতত্ত্ববিদদের কাছে এ সংজ্ঞাও গ্রহণযোগ্য নয়। মানুষের মৌল তাড়নার যে চারটি উপাদান মিল চিহ্নিত করেছেন তা যথেষ্ট নয়। সমাজতত্ত্ববিদদের মতে এ চারটির অতিরিক্ত মৌল তাড়না নেই এ যুক্তি গ্রহণ করার পক্ষে কোন তাত্ত্বিক বা প্রায়োগিক বাধ্যবাধকতা নেই ।

উনিশ শতকের শেষে নবাঞ্জপদী অর্থনীতিবিদগণ অর্থনৈতিক মানুষের একটি নতুন ভাবমূর্তি উপস্থাপন করেন। তাঁদের বক্তব্য হল, অর্থনৈতিক মানুষের মূল বিশেষত্ব হল এই যে, সে আবেগে তাড়িত হয়ে কোন কিছু করে না। অর্থনৈতিক মানুষ অত্যন্ত যুক্তিশীল। অপ্রতুল সম্পদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে অর্থনৈতিক মানুষ তার উপযোগিতা সর্বোচ্চায়নের চেষ্টা করেন। বিংশ শতকে অর্থনীতিবিদ লায়নেল রবিন্স প্রমাণ করলেন যে, অর্থনীতি সম্পদের বিজ্ঞান নয়, অর্থনীতি হল চয়নের বিজ্ঞান।

“অর্থনৈতিক মানুষ” সম্পর্কে নব্যধ্রুপদী ধারণার দুটো উপাদান রয়েছে। একটি হল self-interest বা নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রবৃত্তি। দ্বিতীয়ত যৌক্তিকতা বা rationality নব্যধ্রুপদী অর্থনীতিবিদদের মতে মানুষের স্বার্থ যৌক্তিক পদ্ধতিতে চরিতার্থ করা হয়, অযৌক্তিকভাবে নয়।

“অর্থনৈতিক মানুষের” যে সংজ্ঞাই গ্রহণ করা হোক না কেন, এই ধারণার একটি মূল প্রতীতি হল যে, সকল অর্থনৈতিক মানুষ একইভাবে তাদের স্বার্থ অর্জন করে থাকে। কাজেই অর্থনীতি হল একটি সমাজের সকল অর্থনৈতিক মানুষের কর্মকাণ্ডের সমষ্টি। এদের একজনকে বুঝতে পারলেই সকলের আচরণ বোঝা যাবে। এ ধারণা ত্রুটিপূর্ণ। সকল মানুষের উপযোগিতা এক নয়। যদি বিভিন্ন ব্যক্তির উপযোগিতা ও চাহিদা ভিন্ন হয় তবে এদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হবে।

এ প্রতিযোগিতার ফলে কেউই হয়ত নিজে যা চায় তা পাবে না। অর্থনৈতিক মানুষরা একে অপরের সাথে আপোষ করতে গিয়ে কেউই তাদের ঈন্সিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না। অমর্ত্য সেন তাঁর নোবেল পুরস্কার বক্তৃতার শুরুতেই এ পরিস্থিতি অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন;

A camel, it has been said, “is a horse designed by a committee” The difficulty that a small committee experiences may be only greater where it comes to decision of a sizable society reflecting the choices of the people, by the people, for the people. (যথার্থই বলা হয়েছে যে উট হচ্ছে একটি কমিটি কর্তৃক পরিকল্পিত ঘোড়া একটি ছোট কমিটির যে সমস্যা তা অনেক বড় হয়ে দাঁড়ায় যখন একটি বৃহৎ সমাজের সিদ্ধান্তে জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা জনগণের ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়।)

“অর্থনৈতিক মানুষ” শীর্ষক বিমূর্ত ধারণার সমালোচনা করেছেন ঐতিহাসিকগণ, সমাজতত্ত্ববিদগণ, মনস্তাত্ত্বিকগণ এবং নারীবাদিগণ। ঐতিহাসিকদের বক্তব্য হল, “অর্থনৈতিক মানুষ”-এর ধারণা বণিকবাদী সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি। আজকের যুগে এ ধারণা একান্তই অনুপযোগী। অর্থনৈতিক মানুষের ধারণা ভিক্টোরীয় যুগের বিশেষ মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রকরণগতভাবে সমাজতত্ত্ববিদগণ “অর্থনৈতিক মানুষ” আদৌ গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। তাঁদের মতে সামাজিক আচরণ সমাজের সকল ব্যক্তির আচরণের সমষ্টি নয়। সামাজিক আচরণ ও প্রতিষ্ঠান ব্যক্তির বাইরে এবং ঊর্ধ্বে এবং সমাজ ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। তাই ব্যক্তিভিত্তিক প্রকরণ (methodological individualism) তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের মতে সমগ্রতাভিত্তিক প্রকরণ (methodological holism) সঠিক প্রণালী।

মনস্তত্ত্ববিদগণ মনে করেন যে, “অর্থনৈতিক মানুষ” ধারণায় যুক্তিশীল মানুষের যে মূর্তি তুলে ধরা হয়েছে তা বাস্তবতাবর্জিত কল্পনার ফানুস। মানুষ অনেক ক্ষেত্রে যুক্তিশীল, আবার অনেক ক্ষেত্রে তার আচরণ যুক্তির ধার ধারে না। প্রতিটি মানুষেরই কোন না কোন পক্ষপাত দোষ থাকে। এ সব পক্ষপাত সম্পর্কে এরা অনেক সময় জানেই না। অনেক বিষয় সম্পর্কে মানুষ অল্প কয়েকটি অভিজ্ঞতাকে সাধারণীকরণের চেষ্টা করে। অনেকে একবার যা বিশ্বাস করে তার বিপক্ষে অজস্র প্রমাণ থাকলেও সে মত পরিবর্তন। করে না। আবার অনেকে কবির ভাষায়, “যাহা চায় তাহা ভুল করে চায়” এবং যাহা পায় তাহা চায় না।

মনস্তত্ত্ববিদগণ বলেন যে, মানুষ সব সময় যুক্তি মেনে চলে না। একই প্রশ্ন ভিন্নভাবে উপস্থাপন করলে একই ব্যক্তি একেবারে উল্টো জবাব দেয়। ধরা যাক ফুসফুস ক্যান্সারের জন্য একটি নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হল। এ পদ্ধতি ব্যবহার করলে শতকরা ৫৫ ভাগ রোগী ভালো হয় এবং ৪৫ ভাগ রোগী তাড়াতাড়ি মারা যায়।

দেখা গেছে, যদি প্রশ্ন করা হয় ৫৫ ভাগ রোগী ভালো হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে এ চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করা ঠিক হবে কি না- সে ক্ষেত্রে বেশির ভাগ রোগীই হ্যাঁ- সূচক জবাব দেবে । কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় ৪৫ ভাগ ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি মরার সম্ভাবনা থাকলে এ চিকিৎসা করা ঠিক হবে কি না- সে ক্ষেত্রে বেশির ভাগ রোগী এ চিকিৎসার বিপক্ষে মত দেয়। অর্থাৎ একই প্রশ্নের ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি বিপরীত জবাব দেয়। এ ধরনের পক্ষপাতকে মনস্তত্ত্ববিদগণ Formulation bias বা উপস্থাপনগত পক্ষপাতিত্ব নাম নিয়েছেন।

সবশেষে নারীবাদী অর্থনীতিবিদগণ “অর্থনৈতিক মানুষ”-এর ধারণাকে পুরুষ-শাসিত সমাজের প্রতিভূ হিসাবে গণ্য করেন। একজন নারীবাদী অর্থনীতিবিদ অর্থনৈতিক মানুষ সম্পর্কে লিখেছেন”।

As in our Robinson Crusoe stories, he has no childhood or old age, no dependence on anyone and no responsibility for anyone but himself.

(আমাদের রবিনসন ক্রুসো গল্পের মত অর্থনৈতিক মানুষের শৈশব নেই, বার্ধক্য নেই, কারও উপর নির্ভরশীলতা নেই এবং নিজের কাছে ছাড়া অন্য কারুর প্রতি দায়িত্ব নেই।)

নারীর জীবনে যে সব জটিল বাস্তবতা কাজ করে তার কোন উপলব্ধি “অর্থনৈতিক মানুষ” নামক ধারণাতে নেই।

“অর্থনৈতিক মানুষ” অবশ্যই একটি খণ্ডিত চিত্র। মানুষের জীবনের সামগ্রিক জটিলতা এতে বিধৃত নয়। তবু এ ধারণার একটা সুবিধা রয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ ধারণা ব্যবহার করে অর্থনীতির মূল সূত্রসমূহ ব্যাখ্যা করা সহজ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ফুকুইয়ামা ধারার অর্থনীতির একজন কড়া সমালোচক। তিনি মনে করেন যে, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ উপেক্ষা করা হয়েছে। এ সব দুর্বলতা সত্ত্বেও মূলধারার অর্থনীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে সমর্থ হয়েছে। ফুকুইয়ামার ভাষায়:

The edifice of free market economies is, to repeat, about eighty percent right, which is not bad for a social science and substantially better than its rivals as the basis for public policy.

(মুক্ত অর্থনীতির কাঠামো, আবার বলছি, প্রায় আশি শতাংশ সঠিক, এ সাফল্য একটি সমাজবিজ্ঞানের জন্য খারাপ নয় এবং গণনীতি নির্ধারণের ভিত্তি হিসাবে প্রতিযোগী শাস্ত্রসমূহের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে শ্রেয়।)

ফুকুইয়ামা কিসের ভিত্তিতে অর্থনীতিকে শতকরা আশি নম্বর দিয়েছেন জানি না। তবে অধিকাংশ অর্থনীতিবিদই মনে করেন যে, অর্থনৈতিক মানুষের ধারণা যতই খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ হোক না কেন এ ধারণার ভিত্তিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফল বিশ্লেষণ সম্ভব হয়েছে। কাজেই এ ধারণা পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন দেখা দেয়নি।

কোন ধারণাই কেতাবের পাতায় সীমাবদ্ধ থাকে না। বাস্তব জীবনে সকল ধারণারই প্রভাব দেখা যায় । কাজেই প্রশ্ন ওঠে যে, “অর্থনৈতিক মানুষের” বিমূর্ত ধারণা মানুষের সামাজিক আচরণকে কতটুকু প্রভাবিত করেছে। প্রাপ্ত উপাত্ত হতে দেখা যাচ্ছে, সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির তুলনায় অর্থনীতিবিদদের আচরণে “অর্থনৈতিক মানুষের” ধারণা অনেক বেশি প্রতিফলিত হয় । বিশ্লেষণ হতে দেখা যাচ্ছে যে, অর্থনীতিবিদরা নিজেরা নিজেদের ধারণার প্রেমে পড়েছেন। অর্থনীতিবিদদের অবস্থা গ্রীক রূপকথার রাজা পিগম্যালিয়নের মত।

সাইপ্রাসের রাজা পিগম্যালিয়ন গজদন্তের একটি অনিন্দ্যসুন্দর নারীমূর্তি তৈরি করেন। মূর্তিটি তৈরি করে নিজেই মূর্তিটির প্রেমে পড়ে যান। দেবীর আশীর্বাদে এই নারীমূর্তি গ্যালাটিয়া নামে আবির্ভূত হয়ে পিগম্যালিয়নের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। “অর্থনৈতিক মানুষ”-এর ধারণা প্রচার করতে করতে অর্থনীতিবিদগণ নিজেরাই নিজেরদেরকে অর্থনৈতিক মানুষের আদলে গড়ে তুলছেন। এ সম্পর্কে কয়েকটি সমীক্ষার ফলাফল নীচে তুলে ধরছি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি সমীক্ষা হতে দেখা যায় যে, অর্থনীতির ছাত্ররা অন্যান্য বিষয়ের ছাত্রদের চেয়ে অনেক বেশি স্বার্থপর। অর্থনীতির ছাত্ররা “অর্থনৈতিক মানুষ” এর মত নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। সহকর্মীদের উপর তাদের আস্থা অনেক কম। এ সমীক্ষাতে এক দল ছাত্রের, যাদের মধ্যে অর্থনীতি ও অন্যান্য বিষয়ের ছাত্র ছিল, প্রত্যেককে সমপরিমাণ টাকা দেওয়া হয়। তাদের যে টাকা দেওয়া হয় তারা ইচ্ছা করলে সে টাকা নিজেরা রেখে দিতে পারে। অন্যথায় এ টাকার সম্পূর্ণ বা একটি অংশ দলের তহবিলে তারা বিনিয়োগ করতে পারে।

দলের তহবিলে যে টাকা জমা হবে তার দেড় গুণ টাকা দেওয়া হবে। তবে দলের তহবিলের জন্য যে টাকা দেওয়া হবে তা দলের সকল সদস্যকে অর্থাৎ যারা টাকা জমা দিয়েছে এবং যারা টাকা জমা দেয়নি সকলে সমানভাবে ভাগ করে নিতে হবে। যদি সবাই একে অপরকে বিশ্বাস করে তবে সবাই দলের তহবিলে টাকা জমা দিয়ে দেড় গুণ টাকা পাবে। যে বেশি স্বার্থপর সে ভাববে টাকা জমা না দিলেও দলের তহবিলের ভাগ পাওয়া যাবে, তাই সে নিজের সম্পূর্ণ অর্থ নিজের কাছে রেখে দেবে। আবার কেউ যদি দলের তহবিলে জমা না দেয় তবে কারো অর্থই বাড়বে না।

এ নিরীক্ষা হতে দেখা যায় যে, অর্থনীতির ছাত্ররা তাদের অর্থের মাত্র ২০ ভাগ দলের তহবিলে বিনিয়োগ করে, পক্ষান্তরে যারা অর্থনীতির ছাত্র নয় তারা দলের তহবিলে ৪৯ শতাংশ অর্থ বিনিয়োগ করে। বেশির ভাগ অর্থনীতির ছাত্র অন্যের উপর মাগনা সওয়ারি (free riding) করতে চায়, দলের তহবিলে অর্থ বিনিয়োগ না করে লাভের ভাগ চায়। পক্ষান্তরে যারা অর্থনীতির ছাত্র নয় তাদের বেশির ভাগ সহকর্মীদের বিশ্বাস করে, তাই দলীয় তহবিলে অনেক বেশি বিনিয়োগ করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কলেজের অধ্যাপকদের ব্যক্তিগত দান-খয়রাতের উপর একটি সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে। এ সমীক্ষা হতে দেখা যায় যে, অন্যান্য বিষয়ের অধ্যাপকদের তুলনায় অর্থনীতির অধ্যাপকদের গড় দানের পরিমাণ কম। অর্থনীতির অধ্যাপকদের ৯.২ শতাংশ আদৌ কোন দান খয়রাত করেনি। অন্যান্য বিষয়ের অধ্যাপকদের দান না করার হার অর্থনীতির অধ্যাপকদের হারের প্রায় একতৃতীয়াংশ হবে। *

অর্থনীতির ছাত্র ও অন্যান্য বিষয়ের ছাত্রদের আচরণের তারতম্য সবচেয়ে সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে “কয়েদীর উভয় সঙ্কট” (prisoners dilemma ) খেলাতে। এ খেলাতে দুইজন কয়েদী থাকে। এরা একই অপরাধের জন্য অভিযুক্ত। পুলিশ উভয় কয়েদীর কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করছে। পুলিশ দু’জন কয়েদীর সাথে আলাদা কথা বলে। পুলিশ তাদের স্বীকাররোক্তির ফলাফল সম্পর্কে নিম্নরূপ জানায় :

- যদি তুমি চুপ করে থাক এবং তোমার সহযোগী অপরাধ স্বীকার করে তবে তোমার পাঁচ বছরের জেল হবে এবং তোমার সহযোগীর তিন মাসের জেল হবে।

- যদি তুমি এবং তোমার সহযোগী দু’জনেই অপরাধ স্বীকার কর, তবে দু’জনেরই তিন বছরের জেল হবে।

- যদি তুমি স্বীকার কর আর তোমার সহযোগী চুপ করে থাকে তবে তোমার সহযোগীর পাঁচ বছরের জেল হবে আর তোমার তিন মাসের জেল হবে।

- যদি তোমরা উভয়েই চুপ করে থাক তবে তোমাদের দু’জনেরই এক বছরের জেল হবে।

- যদি এক কয়েদীর অন্য কয়েদীর উপর সম্পূর্ণ আস্থা থাকে তবে উভয়েই চুপ করে থাকবে এবং উভয়েরই এক বছরে জেল হবে। কিন্তু এরা যদি একে অপরকে বিশ্বাস না করে তবে উভয়েই অপরাধ স্বীকার করবে এবং তিন বছরের কারাদন্ড ভোগ করবে।

কয়েদীদের উভয় সঙ্কটের মত পরিস্থিতিতে ছাত্ররা কি করবে এ সম্পর্কে তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। সমীক্ষায় দেখা যায় যে, অর্থনীতির ছাত্রদের ৬০.৪ শতাংশ। একে অপরকে বিশ্বাস করে না। ফলে তারা উভয়েরই স্বীকারোক্তির পথ বেছে নেয়।

পক্ষান্তরে যারা অর্থনীতির ছাত্র নয় এদের মাত্র ৩৮.৮ শতাংশ একে অপরকে বিশ্বাস করে না ।” এ ধরনের খেলাতে প্রমাণিত হয় যে, যারা অর্থনীতির ছাত্র তারা অন্যদেরকে অপেক্ষাকৃত কম বিশ্বাস করে । তাই অন্যদের সাথে তাদের সহযোগিতা সীমাবদ্ধ। তারা অর্থনৈতিক মানুষের মতই স্বার্থপর। কিন্তু যারা অর্থনীতি পড়েননি তারা অপেক্ষাকৃত কম স্বার্থপর।

এ সব তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে অবশ্য অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনজন অর্থনীতিবিদ দাবি করেছেন যে, একই ধরনের পরীক্ষাতে তাঁরা ভিন্ন ধরনের ফল পাচ্ছেন।” কেউ কেউ বলেছেন যে, এসব জরিপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা সীমিত। উপরন্তু মেয়েরা অর্থনীতি কম পড়ে, পুরুষদের সংখ্যা এখানে বেশি। অর্থনীতির ছাত্রদের আচরণ ভিন্ন হওয়ার কারণ অর্থনীতির শিক্ষা নয়। এর একটি কারণ হল অর্থনীতির ছাত্রদের মধ্যে পুরুষের প্রাধান্য।

পুরুষরা সাধারণত স্বার্থপর হয়ে থাকে। অর্থনীতির ছাত্র ও অন্য বিষয়ের ছাত্রদের বিভিন্ন তফাতের জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধন করলেও দেখা যায় যে, অর্থনীতির ছাত্ররা অধিকতর স্বার্থপর, তারা অন্যদের চেয়ে কম সহযোগিতা করে এবং অন্যের ঘাড়ে চড়ে মাগনা সওয়ারি করতে ভালবাসে। তার একটি বড় কারণ হল, অর্থনীতির ছাত্রদের মধ্যে “অর্থনৈতিক মানুষের” ধারণা অনেক বেশি প্রখর।

অর্থনীতিবিদরা নিজেদের বাগ্মিতায় নিজেরাই বিমুগ্ধ হয়ে যান এবং উৎসাহের সাথে “অর্থনৈতিক মানুষের” ধারণা বরণ করেন। এর ফলে মানুষ হিসাবে এরা অনেক বেশি। স্বার্থপর ও অসহযোগী হয়ে ওঠেন। অবশ্য অনেক অর্থনীতিবিদই এ অভিযোগ স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন যে, অর্থনীতি শুধু স্বার্থপরতাই শেখায়নি, আধুনিক অর্থনীতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার সুফলও শিখিয়ে থাকে। আধুনিক অর্থনীতির একটি মূল বক্তব্য হল, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বিনিময়ের মাধ্যমে উভয় পক্ষই উপকৃত হয় – ক্রেতারও লাভ হয়, বিক্রেতারও লাভ হয়।

অবশ্য বেশিরভাগ সমীক্ষাতে দেখা যায় যে অর্থনীতিবিদ্গণ অন্যদের চেয়ে ভিন্ন এবং অধিকতর স্বার্থপর। কিন্তু এর কারণ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলছেন অর্থনীতিতে প্রশিক্ষণের ফলে অর্থনীতিবিদগণ সমাজের অন্যদের চেয়ে ভিন্ন হয়ে যান। এখানে পূর্ব-অনুমান হল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের আগে সকল ছাত্রেরই জীবন। সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি অভিন্ন ছিল।

এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, তাহলে সবাই অর্থনীতি পড়ে না। কেন? কারা অর্থনীতিতে বিশেষ জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে? অন্য বিষয় যারা পড়ে তাদের চেয়ে তারা কি ভিন্ন? যদি অর্থনীতি পড়ার আগেই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ ভিন্ন হয় তা হলে পরবর্তীকালে অর্থনীতিবিদদের আচরণ অর্থনীতিতে প্রশিক্ষণের ফল না হয়ে তাদের ব্যক্তিগত প্রবণতার প্রতিফলন হতে পারে। দু’জন অর্থনীতিবিদ একটি সমীক্ষার ভিত্তিতে ব্যক্তিগত প্রবণতার প্রভাব সম্পর্কিত অনুমানই সমর্থন করেছেন। তাঁদের মতে “Economists are born, not made” (অর্থনীতিবিদগণ জন্মসূত্রে অর্থনীতিবিদ,প্রশিক্ষণ দিয়ে কাউকে অর্থনীতিবিদ করা হয় না।)

কারণ যাই হোক না কেন, অর্থনীতিবিদগণের অবস্থা অনেকটা মোল্লা নসরুদ্দীনের মত। কথিত আছে, মোল্লা নসরুদ্দীন একবার চিন্তামগ্ন হয়ে রাস্তায় হাঁটছিলেন। এমন সময় একদল ছোকরা তাঁকে ঢিল মারতে থাকে। মোল্লা ছিলেন ছোটখাট মানুষ। শারীরিক কসরতে এতগুলি ছোকরার সাথে টিকে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ছোকরাদের নজর অন্যদিকে ফেরানোর জন্য মোল্লা বললেন, “তোমরা ঢিল মেরো না। আমি তোমাদের একটি ভাল খবর দিতে পারি।” ছেলেরা বলল, “বেশ, তাই বল, তবে তোমার দর্শন-টর্শন চলবে না।”

মোল্লা বললেন, “আজকে আমীর সবাইকে দাওয়াত খাওয়াচ্ছে। বাইরে থেকে বাবুর্চি আনা হয়েছে। মজার মজার সব চর্ব্য, চোষ্য, লেহা, পেয় তৈরি হচ্ছে।” মোল্লার কথা শুনে ছোকরারা আমীরের বাড়ির দিকে দৌড়াতে থাকে। ছেলেদের দৌড় দেখে মোল্লাও তার কাপড় গুটিয়ে ছেলেদের পেছনে পেছনে দৌড়াতে থাকেন। মনে মনে বলতে থাকেন, “এতগুলি ছেলে দৌড়াচ্ছে, বলা ত যায় না সত্যি সত্যি যদি ভোজন থাকে।”

অর্থনীতিবিদগণ নিজেরাই “অর্থনৈতিক মানুষ” ধারণাটি গড়েছে। এখন নিজেরাই “অর্থনৈতিক মানুষ” ধারণার পেছনে দৌড়াচ্ছে।

আরও দেখুনঃ