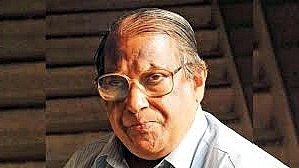

আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়ঃ লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের অর্থনীতি । এটি জনাব আকবর আলি খান এর বহুল-পঠিত একটি প্রবন্ধ। আকবর আলি খান (১৯৪৪ – ৮ সেপ্টেম্বর ২০২২) ছিলেন একজন বাংলাদেশি সরকারি আমলা, অর্থনীতিবিদ এবং শিক্ষাবিদ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি হবিগঞ্জের মহুকুমা প্রশাসক বা এসডিও ছিলেন এবং যুদ্ধকালীন সক্রিয়ভাবে মুজিবনগর সরকারের সাথে কাজ করেন।

লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের অর্থনীতি

ধান ভানতে শিবের গীত। লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের অর্থনীতি আলোচনায় প্রথমেই আসছে বনলতা সেনের কথা। এদের সম্পর্ক নেহাত কাকতালীয় নয়। ‘বঞ্চিতা নারী’ বললেই সবার আগে আমার মনে পড়ে বনলতা সেনের কথা। বনলতার সাথে বঞ্চনার সম্পর্ক নিয়েই তাই আলোচনা শুরু করছি।

চণ্ডীদাসের রজকিনীর মত বনলতার প্রেম “নিকষিত হেম, কাম গন্ধ নাহি তায়”। দেবদূতের মত তিনি পবিত্র, অনাঘ্রাত কুসুমের মত কোমল ও অপাপবিদ্ধ। পাখির নীড়ের মত চোখ আর বিদিশার নিশার মত কালো চুল নিয়ে এই শুদ্ধতম নায়িকা রোমান্টিক বাঙ্গালীদের মনের জগতে দেদীপ্যমান। জীবনানন্দের কবিতায় আমরা তার অলোকসাধারণ রূপের বর্ণনা পাই; কিন্তু তাঁর সামাজিক পরিচয় সম্বন্ধে কিছুই জানি না। তাই প্রথমেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, কে এই বনলতা সেন?

অবশ্য শিল্প ও সাহিত্যের ইতিহাসে এ ধরনের সমস্যা মোটেও নতুন নয়। একই প্রশ্ন উঠেছে সেক্সপীয়ারের সনেটের কৃষ্ণ-রমণীকে নিয়ে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এ. এল. রোজ মনে করেন যে, এই কৃষ্ণ মহিলার নাম হলো এমিলিয়া লামিয়ের যিনি ছিলেন ইতালীয় বংশ-উদ্ভূত একজন সঙ্গীতজ্ঞ । আবার কেউ কেউ বলেন যে, কৃষ্ণ-রমণী আসলে কালো নয়। কৃষ্ণ-রমণী ছিলেন একজন গ্রাম্য বালিকা। নীচ বংশ অর্থে “কৃষ্ণ” বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে।

আবার কেউ কেউ বলেন, আসলে তিনি মোটেও মহিলা ছিলেন না, তিনি ছিলেন বালক। তেমনি তর্ক রয়েছে লিউনার্দো দ্য ভিঞ্চির মোনালিসাকে নিয়ে । কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, মোনালিসা হলেন অপেরা গায়িকা লা গায়ো কোমডো। কিন্তু বিদেশের পণ্ডিতরা কৃষ্ণ-রমণী বা মোনালিসার সমস্যাকে যত গুরুত্বের সাথে দেখেছেন বাঙ্গালী পণ্ডিতরা বনলতা সেনের পরিচয়ের সমস্যাকে আদৌ আমলেই আনেননি।

জীবনানন্দ-গবেষক অধ্যাপক আবদুল মান্নান সৈয়দ লিখেছেন, “বরিশালে প্রথম যৌবনে হয়ত কোন নারীর প্রতি মুগ্ধ হয়েছিলেন জীবনানন্দ, যার নাম ছিল ‘বনলতা’ অথবা (এটাই গোপনস্বভাবী কবির পক্ষে বেশি সম্ভব) কবি তার নামকরণ করেছিলেন।

বনলতা। ‘সেন’ উপাধি দিয়ে ‘নাটোর’ নামক তদানীন্তন রাজশাহী জেলার একটি অঞ্চলের অধিবাসী করে তাকে বিশেষ ও সুনির্দিষ্ট করেছিলেন। জীবনানন্দ-গবেষকদের বিশ্লেষণ পড়লে মনে হয়, নাটোরের বনলতা সেন নাটোরের না হয়ে বাংলার অন্য কোন শহরের হলে, অথবা তার নাম বনলতা সেন না হয়ে অন্য কিছু হলেও কবিতাটির বক্তব্যে কেন হেরফের হত না।

যদিও আমি সাহিত্যের ছাত্র নই তবু এ সরলীকৃত ব্যাখ্যা আমর কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। সরকারী চাকুরি সূত্রে রাজশাহীতে অবস্থানকালে নাটোরে প্রশাসকদের বিভিন্ন প্রতিবেদন দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। প্রশাসকদের দারি দস্তাবেজ হতে দেখা যায় যে, এ শতাব্দীর প্রথম দিকে নাটোর শুধু কাঁচাগোল্লা জমিদারদের জন্য বিখ্যাত ছিল না, নাটোর ছিল উত্তর বঙ্গের রূপাজীবাদের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র। আমার কাছে মনে হয়, নাটোর বনলতা সেনের শুধু ঠিকানা নয় ।

“নাটোর শব্দটির দ্বারা তার পেশা সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে দেখলে বনলতা সেন নামটির তাৎপর্যও সহজে বোঝা যায়। সেন পদবী ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, সে ভদ্রবংশ উদ্ভূত। বনলতা বাংলাদেশে ব্যবহৃত কোন সাধারণ নাম নয়। তার স্খলনের পর নিজের পরিচয় লুকানোর জন্য সে হয়ত ছদ্মনাম নিয়েছে।

বনলতার এ পরিচয় কবিতাটিকে একটি সম্পূর্ণ নতুন দ্যোতনা দেয়। এখন আমর বুঝতে পারি, বনলতা সেন কেন কবিকে “দু দণ্ডের শান্তি” দিয়েছিল, বুঝতে পারি কেন কবির অভিসার “নিশীথের অন্ধকারে” এবং “দূর অন্ধকারে”। এ পটভূমিতে দেখতে গেলে, “এতদিন কোথায় ছিলেন” একটি সাধারণ প্রশ্ন নয়। বনলতা সেন যেন বলতে চাচ্ছে যে, সে ইচ্ছে করে রূপাজীবার বৃত্তি গ্রহণ করেনি, তার জীবনে অনেক ঝড়া গেছে, সে দুঃসময়ে তার পাশে কেউ ছিল না। “এতদিন কোথায় ছিলেন” একটি সৌজন্যমূলক প্রশ্ন নয়, এ হচ্ছে বিপর্যস্ত নারীত্বের আর্তনাদ।

বনলতার পরিচয় পেলেই আমরা বুঝতে পারি কবি কেন কবিতার শেষে বলছেন “সব পাখি ঘরে ফেরে”। বনলতাদের সাথে দুদণ্ড সময় কাটালেও শেষ পর্যন্ত জীবনানন্দদের (বিবাহিত পুরুষদের) লাবণ্যপ্রভাদের (স্ত্রীদের) কাছে ফিরে আসতে হয়। বনলতাকে আলোকোজ্জ্বল পৃথিবীতে প্রকাশ্যে পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। বনলতার কথা কাউকে বলারও উপায় নেই। বনলতাকে নীরবে নিভৃতে স্মরণ করতে হয় অপরাধবোধ নিয়ে। তাই কবি বলেছেন, থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন”। এ অন্ধকার প্রাকৃতিক নয়, 4 অন্ধকার মানসিক। আমার জানা মতে নিষিদ্ধ প্রেমের আনন্দ ও বেদনা এত সুন্দরভাবে আর কোন কবি ফুটিয়ে তুলতে পারেননি।

বয়স যখন কম ছিল তখন মনে হত পুরুষ-প্রধান সমাজে বনলতারাই হচ্ছে বঞ্চিত নারীত্বের সবচেয়ে করুণ উদাহরণ। পরে অমর্ত্য সেনের গবেষণার সাথে পরিচিত হওয়ার পর দেখতে পাচ্ছি যে বনলতাদের চেয়েও দুর্ভাগা এক শ্রেণীর নারী রয়েছে যাদের তিনি নাম দিয়েছেন “নিরুদ্দিষ্ট নারী” (missing woman)। বনলতারা তবু জীবনানন্দের ভাষায় “ক্ষুধা প্রেম আগুনের সেঁক পেয়েছিলো”, “হাওরের ঢেউয়ে খেয়েছিলো লুটোপুটি”। কিন্তু নিরুদ্দিষ্ট নারীরা জীবনে কিছুই পায়নি।

বৈষম্যের শিকার হয়ে যে সব মহিলার জীবন অকালে ঝরে পড়েছে তাদেরই নিরুদ্দিষ্ট নারী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যে সমাজে নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য প্রকট সে সব সমাজেই নিরুদ্দিষ্ট নারীর সংখ্যা বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের মত উন্নত দেশে প্রতি ১০০ জন পুরুষের বিপরীতে ১০৫ জনের বেশি মহিলা রয়েছে। অথচ প্রতি ১০০ জন পুরুষ পিছু পাকিস্তানে ৯০ জন মহিলা রয়েছে। ভারতে আছে ৯৩ জন মহিলা। চীন, বাংলাদেশ ও পশ্চিম এশিয়াতে ৯৪ জন মহিলা রয়েছে, এবং মিশরে রয়েছে ৯৫ জন।

অবশ্য মহিলাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ শুধু অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে না, সামাজিক মূল্যবোধের উপরও নির্ভর করে। সাহারা অঞ্চলের আফ্রিকান দেশসমূহের অর্থনৈতিক অবস্থা পাকিস্তানের চেয়ে অনেক খারাপ। অথচ ঐ সব আফ্রিকান দেশে প্রতি ১০০ জন পুরুষ পিছু ১০২ জন মহিলা রয়েছে। যদি আফ্রিকার সাহারা অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের অনুপাতে দক্ষিণ এশিয়া, চীন ও পশ্চিম এশিয়াতে নারী থাকত তবে এসব অঞ্চলে বর্তমান জনসংখ্যার অতিরিক্ত কমপক্ষে দশ কোটি নারী জীবিত থাকত। এই ১০ কোটি নারীর নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হল দক্ষিণ এশিয়া, চীন ও পশ্চিম এশিয়াতে মহিলাদের মৃত্যুর হার উন্নত দেশসমূহের মহিলাদের মৃত্যু হারের চেয়ে অনেক বেশি। বিশেষ করে অবহেলার জন্য এ সব দেশে মহিলা-শিশুর মৃত্যুর হার অত্যধিক।

বিবাহিত মহিলারা অবশ্য অমর্ত্য সেন অথবা আমার সাথে একমত হবেন না। তাঁদের মতে যে সব নারী নিখোঁজ হয়ে গেছেন বা সমাজের মূল স্রোতধারা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গণিকাবৃত্তি গ্রহণ করেছেন শুধু তাঁরাই দুর্ভাগা নন, যাঁরা বিবাহিতা নারী তাঁদের দুর্ভাগ্যও কোন অংশে কম নয় ।

যুক্তরাজ্যের একজন বিবাহিত মহিলা ১৯৮৬ সালে পত্রিকায় চিঠি লেখে বিবাহিত জীবনের একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। পত্রটি নিম্নরূপ : “প্রিয় সম্পাদক মহোদয়, গত ৩৫ বছরে আমি চব্বিশ ধরনের কাজ করেছি। গৃহরক্ষক, পাচক, ঝাড়ুদার, গাড়ি চালক, মায়ের সহায়তাকারিণী, কুকুরের পরিচর্যাকারী, ধোপা, পোশাক- পরিচ্ছদের পরিচারক, রুটপলিশকারী, জানালার ঝাড়ুদার, দর্জি, আসবাবপত্র- মেরামতকারী, মালী, রাজমিস্ত্রী, রঙের মিস্ত্রী, শোভাকার, পলেস্তারার মিস্ত্রী, কাঠের মিস্ত্রী, পানির মিস্ত্রীর মেট, সাঁটলিপিকার, মুদ্রাক্ষরিক, টেলিফোন গ্রহণকারী, অভ্যর্থনাকারী, হিসাব রক্ষক, গাড়ি পার্কের পরিচালক।

এ সব কাজই করেছি একজন বসের জন্য – যিনি আমার স্বামী ।” এ চিঠি পড়ে একজন বাঙ্গালী মহিলা মন্তব্য করেছেন যে, এ ইংরেজ মহিলার তবু কপাল ভালো যে তিনি যা কিছু করেছেন শুধু স্বামীর জন্য করেছেন; কিন্তু তিনি বাঙ্গালী শ্বাশুড়ি দেখেননি। যদি বাঙ্গালী শ্বাশুড়ির পাল্লায় একবার পড়তেন এত সব কথা লেখার ফুরসত বা স্বাধীনতাও হয়ত পেতেন না। প্রায় দু’শ বছর আগে বিবাহিত মহিলাদের প্রতি মার্কিন রাষ্ট্রনায়ক বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা আজও সমভাবে প্রযোজ্য: “বিয়ের আগে দু’চোখ খোলা রেখো। বিয়ের পর চোখ দুটো অর্ধনিমীলিত করে রেখো।” চোখ খোলা রাখলে অনেক বিয়েই ভেঙ্গে যাবে।

বিবাহিত মহিলা থেকে রূপাজীবা, নিরুদ্দিষ্ট মহিলা থেকে কর্মরত মহিলা – সক মহিলার জীবনেই যে বঞ্চনা দেখা যাচ্ছে তা মোটেও নতুন নয়। প্রাচীন ভারতে ও প্রাচীন চীনে মহিলাদের জীবন ছিল আরও দুর্বিষহ। মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে নারীদের প্রকৃতিত্ব হল পৃথিবীতে পুরুষদের কলুষিত করা। তাই নারীদের সব সময়ে পুরুষদের তত্ত্বাবধানে রাখতে হবে। মনু বলেছেন “কোন বালিকা, যুবতী বা বৃদ্ধাদের নিজের বাড়িতেও স্বাধীনভাবে কিছু করতে দেওয়া ঠিক হবে না।

বালো নারী থাকবে পিতার নিয়ন্ত্রণে, যৌবনে স্বামীর, এবং স্বামী মারা গেলে পুত্রদের নিয়ন্ত্রণে। তাকে কোন স্বাধীনতা দেওয়া ঠিক হবে না। কোন নারীকেই পিতা, স্বামী বা পুত্রদের থেকে আলাদা হওয়ার চেষ্টা করতে দেওয়া ঠিক হবে না, কেননা এতে তার নিজের ও স্বামীর পরিবারকে হেয় করা হবে।”* চীন দেশে নারীদের অবস্থা ছিল আরও করুণ। হাজার বছর আগে চীনা করি ফু সোয়ান (Fu Hsuan) মেয়েদের সম্পর্কে লিখেছেন:

How sad it is to be a woman

Nothing on earth is held so cheap

Boys stand leaning at the door

Like Gods fallen out of heaven.

Their hearts brave the four oceans,

The wind and dust of a thousand miles.

No one is glad when a girl is born

By her the family sets no store.

when she grows up she hides in her room,

Afraid to look a man in the face.

No one cries when she leaves her home

Sudden as clouds when the rain stops.

She bows her head and composes her face

Her teeth are pressed on her red lips

She bows and kneels countless times.

(নারী হওয়া কত দুঃখের বিষয়, পৃথিবীতে আর কিছুই এত সস্তা নয়। স্বর্গ হতে আগত দেবতার মত ছেলেরা দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে; তাদের হৃদয় সাত সমুদ্র তুচ্ছ করে উপেক্ষা করে হাজার মাইলের ধূলির ঝড়। মেয়ের জন্ম হলে কেউই খুশি হয় না- পরিবার তার জন্য কিছু জমিয়ে রাখে না। যখন সে বড় হয় সে তার কক্ষে লুকিয়ে থাকে কোন পুরুষের দিকে তাকাতে ভয় পায়। যখন সে বৃষ্টি শেষের মেঘের মত বাড়ি ছেড়ে চলে যায় – কেউ তার জন্য কাঁদে না, সে তার মাথা নীচু রাখে, চেহারা থাকে শান্ত। তার লাল ঠোঁটে দাঁত খিঁচিয়ে রাখে, সে অজস্রবার মাথা নীচু করে ও নতজানু হয়।”)

সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, শুধু বিংশ শতাব্দীর বনলতা সেনরাই নয় বেশিরভাগ সময়ে অধিকাংশ দেশেই নারীরা শোষিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে। – শোষিতরা শোষকদের বিরুদ্ধে সব সময়েই বিদ্রোহ করেছে- মার্কসবাদের এই বক্তব্য নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। শত নিপীড়ন সত্ত্বেও নারীরা সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারেনি।

বরং আজকে আমাদের কাছে যা দুঃসহ বৈষম্য বলে মনে হয় তা নীরবে নতশিরে মেনে নিয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে, নগ্ন অত্যাচার সত্ত্বেও মহিলাদের নিষ্ক্রিয়তার কারণ হল মনস্তাত্ত্বিক। পুরুষরা এমন এক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলে, যাতে মহিলাদের আদৌ অত্যাচারের কথা মনে হয়নি। স্বামী পুত্র কন্যা নিয়ে তারা ছিল পরিতৃপ্ত। তাদের কাছে তাই নিজেদের বিধাতার শক্তির অপচয় বলে মনে হয়নি। ধর্ম তাদের শিখিয়েছে, এই বঞ্চনার মধ্যেই তাদের মুক্তি। বাইবেলে বলা হয়েছে:

To the woman he said, “I will greatly multiply your pain in child bearing, in pain you shall bring forth children, yet your desire shall be for your husband and he shall rule over you.

(নারীদের তিনি বললেন, আমি তোমাদের প্রসব বেদনা অনেক বাড়িয়ে দেব, বেদনার মধ্যে তোমাদের প্রসব হবে তবু তোমরা স্বামীদের চাইবে এবং স্বামী তোমাদের শাসন করবে।)

হিন্দু ধর্ম হতে কনফুসিয়াসবান সর্বত্রই ধর্ম ও আদর্শবাদ পুরুষের শোষণকে মহিমান্বিত করেছে। তবে জীববিজ্ঞানীদের মতে পুরুষদের শোষণের ভিত্তি মনস্তাত্ত্বিক বা আদর্শগত নয়। এর পেছনে রয়েছে জৈব তাড়না। অন্য প্রাণীদের তুলনায় মানব-সন্তানদের পিতামাতার উপর অনেক বেশি সময় ধরে নির্ভরশীল থাকতে হয়। জৈব তাড়নার ফলে পুরুষ বহুবল্লভায় আসক্ত। পুরুষ পরিবারের বন্ধন থেকে বের হয়ে আসতে চায় । তাই শত অবমাননা সত্ত্বেও সন্তানদের মানুষ করার জন্য নারীদের পুরুষদের বন্ধনে আটকে রাখতে হয়। নারীর আত্মত্যাগ ছাড়া মনুষ্য প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যেত।

তবু প্রশ্ন ওঠে যে, এত উৎপীড়ন এত দিন যারা স্বাভাবিক বলে স্বীকার করে নিয়েছে আজ কেন তারা সেই বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে? সমাজবিজ্ঞানী ফুকুইয়ামার মতে এর দুটো কারণ রয়েছে।” প্রথমত, নারীদের গড় আয়ুর প্রত্যাশা অনেক বেড়ে গেছে। এক সময় মেয়েদের গড় আয়ুর প্রত্যাশা ৫৫ হতে ৬০ বছরে সীমাবদ্ধ ছিল।

৩০ থেকে ৩৫ বৎসর বয়সে যে সন্তান জন্ম নিত তার সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী (অর্থাৎ ২৫ বছর যদি সন্তানের আত্মনির্ভরতার বয়স হিসাব করা হয়) হতে হতে তাদের মায়েদের আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে যেত। আজকে শিল্পোন্নত দেশসমূহে মেয়েদের গড় আয়ুর প্রত্যাশা প্রায় ৮০ বৎসর। এর ফলে এদের জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সন্তানদের থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকতে হয়। কাজেই নারীদের জন্য পারিবারিক বাধ্যবাধকতা কমে গেছে।

দ্বিতীয়ত, অতীতে মেয়েদের নিরাপদ জন্ম নিয়ন্ত্রণের সুযোগ ছিল সীমিত। জন্ম নিয়ন্ত্রণ সহজ হওয়ার ফলে মেয়েদের পক্ষে তাদের ইচ্ছামত সস্তান নেওয়ার ক্ষমতা জন্মেছে আজকের মেয়েরা তাই পরিবারের নামে যে কোন অত্যাচার সহ্য করতে রাজি নয়।

নারীদের ইতিহাসে বিংশ শতাব্দীর অভিজ্ঞতা পূর্ববর্তী ইতিহাসের চেয়ে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী। বর্তমান শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশে নারী আন্দোলনই শুধু জোরদার হয়ে ওঠেনি, নারীরা ভোটাধিকারসহ বিভিন্ন অধিকার আদায় করতে সমর্থ হয়েছে। কাজেই প্রশ্ন উঠছে, বিংশ শতাব্দীতে নারীদের মর্যাদা কি সত্যি সত্যি বেড়েছে? অনেকে মনে করেন যে, এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট জবাব দেওয়া সম্ভব। আবার অনেকে মনে করেন যে, প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ অনেক ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তিকর। এ প্রসঙ্গে অনেকেই জনৈক নৃতত্ত্ববিদের অভিজ্ঞতা স্মরণ করে থাকেন।

এই নৃতত্ত্ববিদ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে বার্মার গ্রামাঞ্চলে। গবেষণা করেন। তখন তিনি দেখতে পান যে মেয়েরা পুরুষদের পেছনে হাঁটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তিনি বার্মাতে গিয়ে দেখেন যে, গ্রামাঞ্চলে মেয়েরা পুরুষদের সামনে হাঁটছে। নৃতত্ত্ববিদ ভাবলেন যে, বার্মাতে মেয়েদের সামাজিক অবস্থানের বিরাট পরিবর্তন। হয়েছে, তাই মহিলারা পুরুষদের পেছনে না হেঁটে সামনে হাঁটছে।

কিছুদিন পর তিনি একজন পুরুষের কাছে এত বড় বিপ্লবের কারণ জানতে চাইলেন। পুরুষটি তাকে বলল। যে, জাপানীরা পিছু হটার সময় অনেক মাইন পুঁতে গেছে; তাই পুরুষরা সামনে না গিয়ে মহিলাদের সামনে হাঁটতে বাধ্য করছে। মহিলারা পুরুষদের সামনে হাঁটলেও গ্রামাঞ্চলে বার্মার মহিলাদের সামাজিক পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে গেছে।

শিল্পোন্নত দেশসমূহে সাধারণত বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে নারীদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে । ১৯৬০ হতে ১৯৮০ সময়কালে দশটি শিল্পোন্নত দেশে নারীদের আর্থিক অবস্থান সম্পর্কে কিছু উপাত্ত সারণী-১-এ দেখা যাবে।

| দেশ | নারীদের শ্রম শক্তিতে অংশ গ্রহণের হার (শতাংশ) | নারী ও পুরুষদের আয়ের অনুপাত (শতাংশ) | ||

| ১৯৬০ | ১৯৮০ | ১৯৬০ | ১৯৮০ | |

| অস্ট্রেলিয়া | ২৯.৫ | ৫৫.৪ | ৫৯ | ৭৫ |

| ব্রিটেন | ৪৩০৪ | ৬২.৩ | ৬১ | ৭৯ |

| কানাডা | ২৭.৯ | ৫০.৪ | ৫৯ | ৬৪ |

| ফ্রান্স | ৪৪.৫ | ৫৭.০ | ৬৪ | ৭১ |

| জার্মানি | ৪৬.৫ | ৫৬.২ | ৬৫ | ৭২ |

| ইতালী | ৩৫.২ | ৩৯.৯ | ৭৩ | ৮৩ |

| জাপান | ৪৭.৭ | ৫২.৭ | ৪৬ | ৫৪ |

| সুইডেন | ৫১.০ | ৭৬.৯ | ৭২ | ৯০ |

| যুক্তরাষ্ট্র | ৩৭.৮ | ৫১.৩ | ৬৬ | ৬৬ |

| রাশিয়া | ৭৭.৪ | ৮৮.২ | ৭০ | ৭০ |

সূত্রঃ Gunderson, Morley, “Male-Female Wage Differentials and Policy Responses,” Journal of Economic Literature, March 1989: Vol. XXVII, pp. 46-49

সারণী-১ হতে দেখা যাচ্ছে, শিল্পোন্নত দেশসমূহে নারীদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার অতি দ্রুত বেড়ে চলছে। ১৯৬০ সালে দশটি প্রধান শিল্পোন্নত দেশে শ্রমশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণের সর্বনিম্ন হার ছিল ২৯.৫ শতাংশ, সর্বোচ্চ হার ছিল ৭৭.৪ শতাংশ। ১৯৮০ সালে সর্বনিম্ন হার ৩৯.৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, সর্বোচ্চ হার দাঁড়িয়েছে ৮৮ ২ শতাংশ। দ্বিতীয়ত, মেয়েদের আয় পুরুষদের আয়ের অনুপাত হিসাবে বেড়েছে।

তবে এখনও মহিলারা পুরুষদের সমান আয় করতে পারছে না। ১৯৮০ সালে সুইডেনে মহিলারা পুরুষদের আয়ের ৯০ শতাংশ অর্জন করতে সমর্থ হয়। ১৯৬০ সালে সর্বোচ্চ অনুপাত ছিল ৭৩ শতাংশ। তবে জাপানে মহিলাদের আয় পুরুষদের তুলনায় সবচেয়ে কম। ১৯৬০ সালে জাপানে এই অনুপাত ছিল ৪৬ শতাংশ, ১৯৮০ সালে এই হার ৫৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। উপরোক্ত উপাত্ত থেকে সামগ্রিকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মহিলাদের আর্থিক অবস্থানের উন্নতি হয়েছে। অবশ্য কোন কোন অর্থনীতিবিদ মহিলাদের আর্থিক অবস্থানে উন্নতির অনুমান সমর্থন করেন না।

তাঁদের বক্তব্য হল যে সারণী-১- এর উপাত্ত সঠিক হলেও, নারীদের অবস্থানের পরিবর্তন বিশ্লেষণের জন্য এ সব উপাত্ত যথেষ্ট নয়। এ প্রতিবাদী বক্তব্যের প্রধান প্রবক্তা হলেন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ভিক্টর আর ফুস (Victor R Fuchs)। তিনি স্বীকার করেন। যে, মহিলাদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার বেড়ে গেছে। তিনি এ কথাও স্বীকার করেন। যে, পুরুষ ও মহিলার মজুরির মধ্যে যে বৈষম্য ছিল তা হ্রাস পেয়েছে।

তবু তিনি মনে করেন যে, এসব পরিবর্তন সত্ত্বেও মহিলাদের জীবনকুশলতার (well-being) অবনতি ঘটেছে। তিনি মনে করেন যে, মেয়েদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার বা মজুরির হার দেখাই যথেষ্ট নয়, মহিলাদের সামগ্রিক আর্থিক অবস্থান দেখতে হবে। তিনটি বিষয়ে নারীদের আর্থিক অবস্থানে অবনতি দেখা যাচ্ছে। প্রথমত, পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের অবসর কমে গেছে। দ্বিতীয়ত, মহিলাদের মধ্যে অবিবাহিতদের সংখ্যা বাড়ছে।

কাজেই পরিবারের যৌথ আয়ের তুলনায় অবিবাহিত মহিলাদের আয় কমেছে। তৃতীয়ত, পিতৃপরিচয়হীন শিশুদের লালন পালনের দায়িত্ব অবিবাহিত মায়েদের উপর পড়ছে। কাজেই সামগ্রিকভাবে মহিলাদের জীবনকুশলতার উন্নতি হয়নি। দারিদ্র্যের মহিলায়ন (ferminization) ঘটেছে। এই প্রতিবাদী বক্তব্য স্বীকার করে নিলেও শিল্পোন্নত দেশসমূহে অন্তত একটি ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষদের চেয়ে এগিয়ে আছে, তারা পুরুষদের চেয়ে বেশি দিন বাঁচে।

দক্ষিণ এশিয়ার মত উন্নয়নশীল অঞ্চলে মহিলাদের অবশ্য এ সান্ত্বনাও নেই। বাংলাদেশে একটি নৃতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে নীরব হিংস্রতা বিরাজ করছে। বেটসি হার্টম্যান ও জেমস বয়েসের নৃতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে পল্লীঅঞ্চলে মহিলারা শোষিত হচ্ছে। তাঁদের বর্ণনা হতে দেখা যাচ্ছে, হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, ধনীই হোক আর দরিদ্রই হোক মহিলারা সব শেষে খেতে বসে এবং সবচেয়ে কম খাওয়া পায়। বাংলাদেশে মহিলারা পুরুষদের চেয়ে ২৯% কম ক্যালরি পেয়ে থাকে।

পৃথিবীর কোথাও নারীরা পুরুষদের সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। ১৯৯৫ সনের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, বর্তমান বিশ্বে সুইডেনে মহিলাদের অবস্থান সবচেয়ে ঊর্ধ্বে। তবু সুইডেনে মহিলারা উন্নয়নের দিক থেকে পুরুষদের তুলনায় প্রায়। ৯ শতাংশ পিছিয়ে আছে। লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের সমস্যা একদিকে যেমন অতি পুরাতন তেমনি ব্যাপক ও জটিল। তার সমাধান নিয়েও তাই অর্থনীতিবিদদের মধ্যে ঐকমত্য নেই ।

এ ক্ষেত্রে চার ধরনের মতবাদ দেখা যায় বৈপ্লবিক, নব্যধ্রুপদী, আমূল-সংস্কারপন্থী ও অধিকারপন্থী। নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণে বৈপ্লবিক চিন্তাধারা পরিলক্ষিত হয় উনবিংশ শতাব্দীতে মহিলাদের দীর্ঘস্থায়ী ভোটাধিকার আন্দোলনে। আঠারো শতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এডামসের স্ত্রী তাই দাবি করেছিলেন।

If particular care and attention is not paid to the ladies, we are determined to foment a rebellion and will not hold ourselves bound by any laws in which we have no voice or representation.

(যদি মহিলাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দেওয়া হয়, আমরা বিদ্রোহ করার জন্য সংকল্পবদ্ধ এবং যে সব আইনে আমাদের কোন ভূমিকা বা প্রতিনিধিত্ব নেই সে সব আইন মানতে আমরা বাধ্য নই।)

ভোটাধিকার আন্দোলন এক শ’ বছরের বেশি সময় ধরে চলছে। এ আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাতারাতি কোন বিপ্লব সম্ভব নয়।

নব্যধ্রুপদী অর্থনীতির একটি পূর্বানুমান (assumption) হল এই যে, মজুরির হার প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। কাজেই দীর্ঘ মেয়াদে মহিলাদের বঞ্চনার সম্ভাবনা নেই, তারা তাদের ন্যায্য মজুরিই পাবে। যদি মহিলা ও পুরুষের মজুরি সমান না হয় তা হলে তার দু’ধরনের কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, শারীরিক অথবা শিক্ষাগত দিক থেকে পুরুষরা মহিলাদের চেয়ে অধিকতর উৎপাদনশীল।

এই অনুমান যদি সত্য হয় তবে মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে মহিলাদের পুরুষের সমকক্ষ করে গড়ে তোলা সম্ভব হলে শ্রমবাজারে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য দূর হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, কোন কোন নবধ্রুপদী অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে, পুরুষরা মহিলাদের চেয়ে শারীরিক বা মানসিক কোন দিক দিয়েই এগিয়ে নেই। নারী-পুরুষের আয়ের বৈষম্যের কারণ হল নিয়োগকর্তারা অনেক সময় পক্ষপাতদুষ্ট। প্রকৃতপক্ষে মহিলারা পুরুষের সমকক্ষ হলেও তারা মহিলাদের সমান গণ্য করে না।

এই তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন নোবেল বিজয়ী মার্কিন অর্থনীতিবিদ গ্যারি এস বেকার।” বেকারের মতে উৎপাদকরা অতিরিক্ত মুনাফার জন্য মহিলাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করে না। বৈষম্যের কারণ হল নারীদের প্রতি তাদের মানসিক বিতৃষ্ণা। মানসিক সন্তোষের জন্য আর্থিক ক্ষতি করেও তারা বৈষম্য করে থাকে। এ ধরনের আচরণ শুধু অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে বন্ধ করা সম্ভব নয়। কাজেই বৈষম্য দূর করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায় যে, বৈষম্যের বিরুদ্ধে আইন করেও লিঙ্গভিত্তিক অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা সম্ভব হচ্ছে না।

আমূল সংস্কারপন্থী (radical) অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন যে মহিলারা কম শিক্ষিত বা কম উপযুক্ত হওয়ার জন্য পুরুষদের তুলনায় কম বেতন পান না। পুরুষদের সমান যোগ্যতা থাকলেও তারা পুরুষদের সমান সুযোগ পায় না। তার কারণ হলো প্রাতিষ্ঠানিক। তাঁদের মতে দেশের সকল শ্রমিক একই শ্রমের বাজারে অংশগ্রহণ করে না। শ্রমের বাজার হলো খণ্ডিত (segmented)। দেশে অনেক ছোট ছোট শ্রমের বাজার রয়েছে।

খণ্ডিত শ্রমের রাজার নিয়ন্ত্রণ করে পুরানো ছাত্রদের চক্র (Old boy network) যারা ইতোমধ্যে চাকুরিতে আছে তারা শুধু তাদের মত পুরুষদেরই (যেমন একই বিশ্ববিদ্যালয় বা স্কুলের ছাত্রদের) নতুন নিয়োগ দান করে। তারা ভিন্ন ধরনের বা অভিজ্ঞতার লোক নিয়োগ করতে চায় না। কাজেই যে সব শ্রমের বাজার পুরুষরা নিয়ন্ত্রণ করছে সেখানে নানা বাহানা তুলে মহিলাদের ঢুকতে দেওয়া হয় না।

বিভিন্ন শ্রমের বাজারে পুরুষদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ভাঙতে হলে পরোক্ষ কোন ব্যবস্থা কাজ করবে না, গ্রহণ করতে হবে ইতিধর্মী কার্যক্রম ( Affirmative Action Programme)। মহিলাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না, এ ধরনের আইন করাই যথেষ্ট নয়। মহিলাদের জন্য বিভিন্ন চাকুরিতে কোটা প্রবর্তনের মাধ্যমে আসন সংরক্ষণ করতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, ইতিবাচক ব্যবস্থার কর্মসূচী তিনটি কারণে বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।”

প্রথমত, মহিলাদের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের হার বেড়ে যাওয়াতে সস্তায় নিম্নপর্যায়ের চাকুরিতে মহিলাদের নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয়। তাই কোটার ঝামেলা এড়ানোর জন্য নিয়োগকারীরা মেয়েদের সবচেয়ে খারাপ চাকুরি দেয়। এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাদের চাকুরির সংখ্যা বেড়ে গেলেও অধিকতর শিক্ষিত শ্বেতাঙ্গ মহিলাদের জন্য নতুন সুযোগের সৃষ্টি হয়নি।

দ্বিতীয়ত, মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে ইতিবাচক ব্যবস্থার যথাযথ পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন অত্যন্ত কঠিন। তৃতীয়ত, শ্বেতাঙ্গরা মনে করে যে ইতিধর্মী কার্যক্রম শ্বেতাঙ্গদের ও পুরুষদের জন্য উল্টো ধরনের বৈষম্য (reverse discrimination) সৃষ্টি করেছে কেননা “কোটার” জন্য অধিকতর মেধা ও যোগ্যতা সত্ত্বেও শ্বেতাঙ্গরা চাকুরি পাচ্ছে না। ইতিধর্মী কার্যক্রম সাদা ও কালোদের এবং মহিলা ও পুরুষদের সম্পর্কে তিক্ত করে তুলছে।

মহিলাদের অধিকারপন্থী মতবাদের প্রধান প্রবক্তা হলেন অমর্ত্য সেন। তিনি মনে করেন যে, বাইরে থেকে কেউ নারীকুলের জীবনকুশলতা বাড়াতে পারবে না, নারীজাতির ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য নারীগণকে নিজেদের নেতৃত্ব দিতে হবে। দর্শনের বুলিতে অধ্যাপক সেন এর নাম দিয়েছেন, “নারীদের এজেন্সি।” সাধারণত “এজেন্সি” শব্দটি প্রতিনিধি অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু দর্শনের ভাষায় এজেন্সির অর্থ হলো নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করার কর্তৃত্ব।

নারীদের ইচ্ছামত কাজ করার পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হলে নারীদের ক্ষমতায়ন প্রয়োজন। ক্ষমতায়ন সম্পর্কে দু’ধরনের মতবাদ আছে আদর্শ ভিত্তিক ক্ষমতায়ন ও বস্তুবাদী ক্ষমতায়ন। আদর্শ-ভিত্তিক ক্ষমতায়ন ধারণার অন্যতম পথিকৃত হলেন ব্রাজিলীয় শিক্ষাবিদ পাওলো ফ্রিয়েরে। চেতনার বিকাশের মাধ্যমে অবহেলিত জনগোষ্ঠীর সুপ্ত ক্ষমতাকে জাগিয়ে তোলা ও সমর্থন করাই ক্ষমতায়নের মূল লক্ষ্য।

শিক্ষার মাধ্যমে এ ধরনের চিন্তার বিকাশ সম্ভব। কিন্তু উপর থেকে সরকারের অর্থ ব্যয় করে চেতনার বিকাশ সম্ভব নয়। ক্ষমতায়ন উপর থেকে চাপানো যায় না। ক্ষমতায়ন তৃণমূল থেকে সঞ্চারিত হতে হবে। কাজেই বাইরের চেতনাউদ্দীপক দিয়ে এ কাজ করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন অবহেলিত জনগোষ্ঠীসমূহের “পারস্পরিক ক্ষমতায়ন”। এদের একে অপরকে ক্ষমতায়িত করতে হবে। অধ্যাপক সেন অবশ্য বস্তুবাদী ক্ষমতায়নে বিশ্বাস করেন।

বস্তুবাদী ক্ষমতায়নের প্রধান উপাদান পাঁচটি । (১) নারীদের শিক্ষা, (২) নারীদের সম্পত্তির মালিকানা, (৩) নারীদের কাজের সুযোগ, (৪) শ্রম বাজারে নারীদের অবস্থান ও (৫) নারীদের চাকুরি সম্পর্কে পরিবার ও সমাজের মনোভাব । ১৯৯৫ সনের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে চারটি উপাদানের (আইন সভায় মহিলা সদস্যের হার, প্রশাসক ও ব্যবস্থাপক পদে মহিলাদের হার, পেশাদার ও কারিগরী কাজে মহিলাদের হার ও মোট আয়ে নারীদের হিস্সা) যৌগিক সূচকের ভিত্তিতে নারীদের ক্ষমতায়নের পরিমাপের (Gender Empowerment Measure) প্রাককলন করা হয়েছে।

এই প্রাক্কলন অনুসারে বাংলাদেশে নারীরা ভারত ও পাকিস্তানের নারীদের চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান। মুসলমান-প্রধান দেশসমূহের মধ্যে নারীদের ক্ষমতায়ন সূচক অনুসারে সর্বোচ্চ স্থান মালয়েশিয়ার, দ্বিতীয় স্থান ইন্দোনেশিয়ার এবং তৃতীয় স্থান বাংলাদেশের। কিন্তু ক্ষমতায়নের পরিমাপে বাংলাদেশের নারীদের স্থান উঁচু হলেও এখনও বাংলাদেশে নারীদের গড় আয়ুর প্রত্যাশা বিশ্বের শতকরা আশি ভাগ দেশের তুলনায় কম ।

লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুধু সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্যই প্রয়োজন নয় । অবহেলিত নারীরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাস্তব অভিজ্ঞতা হতে দেখা যাচ্ছে যে, নারীদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হলে জন্মশাসন অধিকতর সফল হয়। নারী শিক্ষার হার বেড়ে গেলে জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি কমে যায়। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায় যে, আর্থিক কর্মকাণ্ডে নারীরা পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশি সৃজনশীল ও দায়িত্ববান ।

বাংলাদেশে অধিকাংশ মহিলা ঋণের টাকা ফেরত দেয় কিন্তু অধিকাংশ পুরুষ দেয় না। বাংলাদেশে মহিলারা অতি সামান্য ঋণ নিয়ে পরিবারের আর্থিক অবস্থানের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। ভারতের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যাচ্ছে, যে সব অঞ্চলে জনসংখ্যাতে মহিলাদের অনুপাত বেশি সে সব অঞ্চলে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় কম অপরাধ সংঘটিত হয়। উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য নারীদের উন্নয়ন সামগ্রিক উন্নয়নের সবচেয়ে সহজ পথ। ১৯৯৫ সনের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে যথার্থই বলা হয়েছে: “Human Development, if not engendered, is endangered.” (লিঙ্গভিত্তিক না হলে মানব উন্নয়ন বিপন্ন হবে।)

আরও দেখুনঃ